開発中の新製品 1/48赤とんぼのメタルパーツ原型を作りました。

この原型をゴム型に取って、ホワイトメタルという金属を流し込み、量産するのです。

タイ焼きの感じですね。

昨今ではこういう原型は3Dプリンターで作るのが主流ですが、あえて手作りしました。

ルーペで見ると当然、ゆがみもあります。

でも昭和10年前後の実機の精度を考えると、それもまた「再現」と言えるのではないでしょうか。

そして、なんと3Dプリンターの原型には大きな弱点があります。

段々がついているのです。素材を積み重ねていく手法ですから。

それをなめらかに削り落とさないと、ゴム型に引っかかったりします。

要は3Dプリンター出力物そのままでは量産に適さないのです。

スピード的には、圧倒的に手作りのほうが早いです。

こういうと、頭が古い!と言われそうですが、当社では3Dプリンターを17年前(当時は3Dプリンターなんて

言葉はありませんでしたが)に使っています。E001 1/1000 エッフェル塔の土台の原型がそれです。

私が描いた2D図面を元に、モデルファクトリーヒロで3D化してもらい、量産しました。

前置きが長くなりました。

では、1/48 赤とんぼの原型の製作方法をご紹介しますね。

まずはエンジンカウル。

旋盤でいっぱつで削り出せそうですが、内側のくり抜きや厚み(0.7mm)を考慮して

別の方法でやってみました。

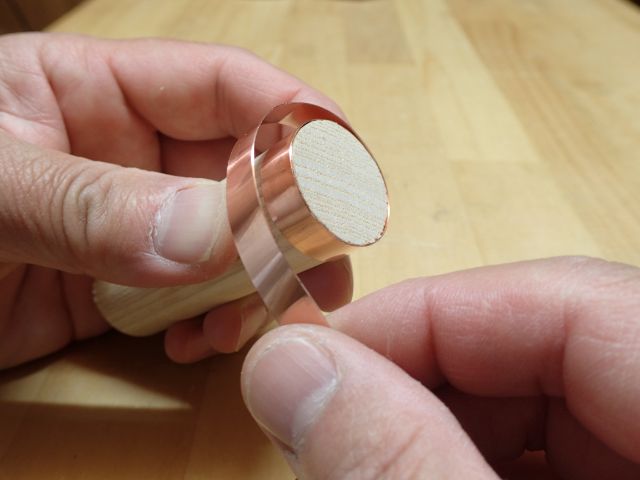

0.1mm厚の銅板を木の丸棒に巻きつけます。60cmほどの帯です。

ぐるぐる巻きにした銅板をハンダで一体化します。軽くハンダを"のせて”おいて、

このあと、バーナーで熱を高めて流し込みます。

カウル前ふちは別の1mm厚銅板をハンダ付けして、全体を手ヤスリと旋盤で仕上げます。

実機の写真や、後年に描かれた図面を見ながらの作業になりますが、ある程度は心の中で

形状を決めてから磨き上げます。図面によっては、もっとぷっくりと丸みのあるのがありますが

基本的にはごく初期のカウルはこれくらいの直線的な形状かなと思います。

こういうカウルをタウンエンドリングと呼ぶそうです。より立体的なカウルが登場する以前の発明だそうです。

黒く塗ったのは、形やキズをはっきりと見るため。

操縦席の後ろにつく酸素カンです。

練習機である赤とんぼは、教官と生徒の複座式(操縦席がふたつあります。教習車みたいですね)ですから

それぞれの席に装備されています。

2mm径の真鍮棒から削り出しました。

バルーン風のかわいらしいタイヤ。

カバーも正確な図面はありませんので、実機写真を見ながら

かわいらしく再現してみました!

断面のゲージです。このゲージを当てがって、形状を確認しながら削り進んでいきます。

黒く塗って、丸みを確かめます。

旋盤ではおもて裏一体で作れませんので、半分ずつ作って合わせます。

なので、形状の把握は難しいです。

この段階では、丸みを大きく残します。合わせたときに削り足せばよいですから。

プロペラの外周を削り出しています。

グラインダーですっごく熱くなりますから、木の棒で押して削りましょう。

2mm厚の真鍮板を2枚、ハンダで重ねとめます。

この隙間に残るハンダが、削り出す際のガイドラインになります。

プロペラの回転方向を間違えると、最初からやり直しです。

赤とんぼは、パイロットから見て時計周りに回ります。

このへんは、ラジコン飛行機やゴム動力のライトプレーンにはまっていたことが役立ちます。

リューターでなめらかに、形状を追っていきます。

実物に忠実にするなら、翼形状(プロペラも翼断面なんですね)のエッチングパーツを作って

パテで埋めていくほうが正確に仕上がりますが、第一にミニチュアとしての品の良さを目指しました。

プロペラ軸の先端を削り出しています。

ここに、エンジン始動車の回転軸をあてがって、エンジンをかけるんですね。

こうなりました。

良い感じです。

中心軸から5mmほどのきついラインが見えますね。

ほんとうはプロペラ先端までもっとなめらかにつながっています。

わざとメリハリをつけました。

量産品はやわらかいホワイトメタル製ですから

紙やすり(600番)で簡単に削れます。

お好みでなめらかに仕上げてみるのもよしですね。

ハ13エンジン。

「ハ」は発動機のハでしょうかね。

資料によると、

製作した東京瓦斯(ガス)電気工業が昭和14年に日立航空機と改称されたので、

日立ハ13と呼んだり、

瓦斯電日立ハ13であったり、

日立95式350馬力9気筒星型空冷発動機などと、呼称されています。

9個のシリンダーの前にはたくさんのプッシュロッドがつきます。そちらはエッチングで再現します。

プッシュロッドをつけると一気にメカ的になりますが、ミゾが隠れてしまいますので、

私はこのままのほうが好きですね~。 お好みで仕上げてください。

真鍮板にケガキ(目印の線)をつけます。

9気筒なので穴は9個でいいのですが、最初か最後の穴開けを失敗したときのために

1個余分に開けています。

折り曲げて9角形にします。狂いを少なくするために、PCで描いた9角形の図に合わせて曲げていきました。

真鍮棒から削り出します。

シリンダーヘッドはA008ジービーレーサーのパーツを低く削りこんで取り付けました。

パーツはエポキシ系接着剤で組み立てています。

実は2セット作りました。

最初のパーツはロウ付けで組み立てようとバーナーを当てすぎて

燃え尽きました(・・・)

さて、完成した原型は、ホワイトメタルの工場に送りました。

着々とゴム型の製作にとりかかっていただいていることでしょう!

肝心のエッチングパーツは明日14日がGW前の締め切りです。今夜も徹夜で、設計を詰めていきますよ!