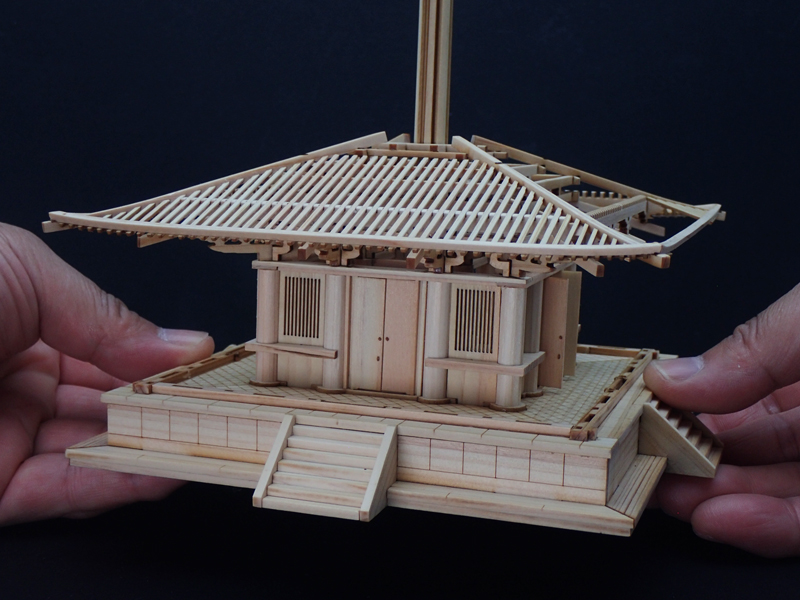

連子窓の組み込み

「ぜったい無理! 作れそうにない!」という声にお応えして

1/100 法隆寺五重塔の仕組みを公開します。

いっけん複雑に見える模型も、

デザインひとつで解決するのがエアロベース流でございます。

扉の開閉

初重(1階)の内外には扉が8箇所あります。

内側の扉は、組み立て後、手が届きません。

そこで、基壇(土台)の中にギヤを仕込み、

左右の扉を同時に開閉できるように設計しました。

垂木

垂木を間隔をあけて1本1本取り付けていきます。まるで宮大工になったかのような気分で楽しく進めていただけます。ぜんぶの面を仕上げる必要はないかと思います。完成後も内部構造がよく見えるように、何面かには垂木を取りつけないのもOKでしょう。余った垂木を並べておくとディスプレイが映えますね!

隅の垂木は画像のように一体化しています。小さすぎて扱いにくいので。ピンセットの先に当たっている白い帯は和紙です。木目の方向にバラバラになってしまわないよう、まず和紙で補強します。この和紙は奈良県吉野産で、国宝の修理に使われる本美須・世界一という和紙です。一般販売はされていませんが、特別に入手できましたので、キットに付属します。

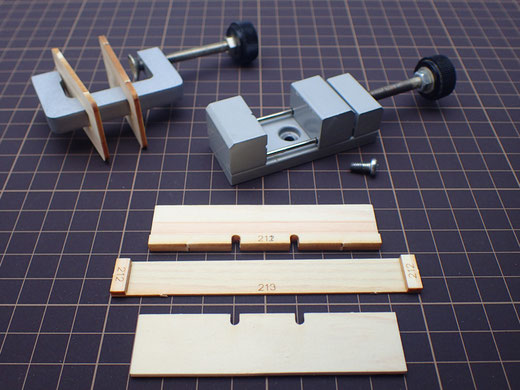

基壇の組み立て

基壇(土台)

基壇を構成するパーツです。

レーザーカットの焦げ取り

レーザーカットされた部品には、焦げがついています。

目立つところだけでもヤスリで焦げを取ると、見栄えがアップしますよ。塔の内側になる部分は焦げや切り跡を残してもよいでしょう。

実物の法隆寺五重塔も、二層より上は内側がきちんと仕上げられていません。創建当時はまだ台ガンナは存在せず、平らに仕上げるのが相当大変だったようで、おもてから見えるところだけ仕上げたと考えられます。